Habt ihr auch mal getan, vor vierzehn Jahren einen halben Sommer lang und halbironisch? Ja, das ist der Unterschied: ich nicht. Wenn sämtliche Spatzen etwas von den Dächern zwitschern, tritt mein natürlicher Verweigerungsmechanismus in Kraft und läßt mich das Bezwitscherte mindestens mißtrauisch beäugen. Damals: habe ich gar nicht richtig hingehört.

Aber dann, im Herbst 2005, kam das zweite Album, und da zwitscherte niemand mehr. Ich hingegen saß mit dem Kopfhörer auf den Ohren vor einem Häuschen auf einem italienischen Hügel, mühte mich durch zwei durchschnittliche Rocksongs (einer davon: die erste Single, typischer Industriepatzer!) und geriet dann erst langsam, schließlich eruptiv so völlig aus dem Häuschen, daß ich tagelang für andere Musik und generelle menschliche Kommunikation nicht mehr ansprechbar war. Der spinnt! hieß es. Aber ja! So etwas wie „Hazel Eyes“, „Dinner Lady Arms“, „English Country Garden“ hatte ich noch nie gehört!

Oder doch, viele Jahre zuvor: bei Sparks in ihrer Wahnsinnsphase (vor Moroder und Mack) und vor allem bei Queen in ihren wahnsinnigsten Phasen („Sheer Heart Attack“, „A Night At The Opera“ und „Jazz“, lustigerweise vor Mack). Produzent da wie hier: Roy Thomas Baker! Diese stratosphärensprengenden Wirbel(s)türme von unfaßbaren Melodien, dieses Flammenmeer von Sexgitarren, dieses Unwetter aus Donnertrommeln, diese Falsett-Seiltänze, dieser Exzeß von Flamboyanz, dieser „Das geht noch viel überkandidelter!“-Anspruch, der Grenzen nur als Ausgangspunkte akzeptierte – welch ein Irrwitz, welch ein Gottesbeweis für die Wirkungsmacht der Popmusik, die aus dem Lächerlichsten das Größte machen konnte!

Man (außer mir) bog sich vor Lachen, wenn man überhaupt noch hinhörte. Daß und wie der ganze Laden nach diesem „teuersten Peniswitz der Welt“ (ein Kritiker) in einem Chaos von Suff, Kokain, Irrenhäusern und diversen Ablegerbands auseinanderflog, war konsequent und beispielhaft; selbst darin strahlte noch die Würde des traurigen Narren.

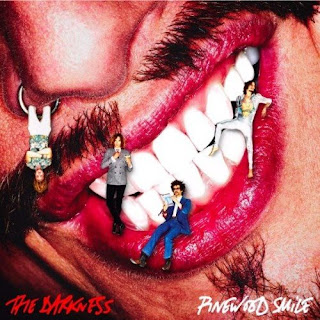

Reunions machen mich immer skeptisch, aber da das bei The Darkness (ab 2012) ohne Rummel und Spatzengezwitscher abging und sich niemand so recht interessieren wollte, war ich doch neugierig. Und wurde belohnt: „Hot Cakes“ und „Last Of Our Kind“ rummsten und bleckten fast genauso narrisch wie dazumal der einsame Gipfel, auf dem Justin Hawkins mit geschmolzenem Hirn seinen Haarausfall beweint hatte.

Und drum bleibe ich dabei und werde, wenn niemand hinschaut, mir auch diesmal Phasen gönnen, in denen ich das Erwachsenwerden strikt verweigere, statt dessen in imaginären Glitzerbuntfummeln auf Plateausohlen durch eine Phantasiewelt hüpfe, in der jenseits der Schamgrenze das Reich der durchgeknallten Genialität beginnt, in der man Gitarren so dermaßen karnevalistisch exaltiert spielen darf, wie man das als „ernsthafter“ Rockmusiker niemals dürfte (und dann erst recht!), in der man sich zum „Japanese Prisoner Of Love“ und zu „Buccaneers Of Hispaniola“ stylt und dazu derart aberwitzige Melodiegirlanden bauscht, daß die größten Komponisten der Popgeschichte erblassen.

Ich werde ein Auge zudrücken, weil die (Halb-)Balladen „Why Don't The Beautiful Cry?“ und „Lay Down With Me, Barbara“ nicht ganz genug (Wahn-)Witz haben (na ja, zweitere dann doch!), und ich werde, hysterisch lachend, die Faust schwingen, immer wissend, daß jeder Triumph (etwa das Ende des Gitarrensolos in „Japanese Prisoner“) straight in den Abgrund führt, in dem man trotzig weiterarrangiert und mit herausgestreckter Zunge das abseitigste Finale der Welt inszeniert.

O ja, ich LIEBE The Darkness. Und ich wäre bereit, für dieses Album (auf dem übrigens Rufus Tiger Taylor am Schlagzeug sitzt, der Sohn von Queen-Trommler Roger Taylor) – und „One Way Ticket To Hell … And Back“ sowie die erwähnten Sparks- und Queen-Platten – fünf Sechstel der gesamten Pop- und Rockgeschichte auf den Flohmarkt zu tragen. Phasenweise, an solchen Tagen, in solchen Wochen. Ich werde das Harlekinskostüm tragen, in den Höllenschlund tanzen, lächelnde Tränen vergießen und mit den Sternen leuchten. Lacht ruhig, ihr Unwürdigen! Ihr wißt ja nicht, was euch entgeht!

Die Kolumne "Frisch gepreßt" erscheint alle vierzehn Tage im Stadtmagazin IN MÜNCHEN.